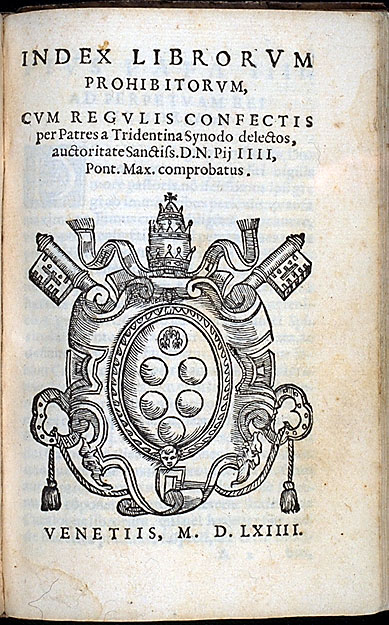

Index des Livres interdits

Un Capucin peintre

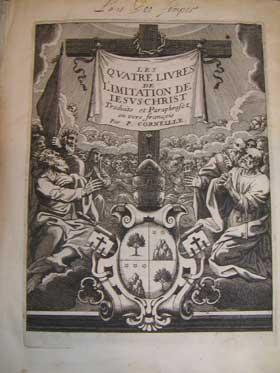

« L'Imitation »

Les deux capucins de Castellata, dont on a vu les compétences en matière de débat, de construction urbaine, et de théologie, s'occupent également d'enseignement.

On lit à la fois que la population était privée de toute instruction, et que le capucin Fra Stefano di Tenda faisait la classe aux élèves issus de famille catholiques dans la même pièce que le Maître d'école réformé. (Castellata – Cap XVIII).

Nos capucins forment eux-mêmes quatre de leurs élèves les plus doués en vue de la prêtrise ; le programme d'instruction dispensé est ambitieux (d'autant plus que nos moines sont fort occupés par ailleurs) : grammaire latine, rhétorique, philosophie, théologie, Écriture Sainte, Catéchisme Romaine, Décrets du Concile de Trente.

L'examen final se tenait devant l'évêque de Turin.

On peut s’étonner que les capucins aient souhaité former eux-même les futurs prêtres, plutôt que d’envoyer les élèves au séminaire. Rappelons l’obligation faite par le Concile de Trente à chaque évêque d'organiser un séminaire en son diocèse. Celui de Turin a été fondé dès 1567, mais au début de XVIIe siècle, la majorité des prêtres du diocèse sont toujours formés en dehors du séminaire (Castellata comprise), celui-ci connaissant ces difficultés économiques récurrentes jusqu'au début du siècle suivant.

« Les séminaires, créés en grand nombre en Italie dès la seconde moitié du XVIe siècle, conformément aux vœux du Concile, consistaient à rassembler de façon hétéroclite dans un même établissement tous les candidats au sacerdoce depuis l’âge de douze ans jusqu’aux ordinants. Il n’en sortit qu’un clergé médiocre. »1

La mise en place effective de séminaires répondant au besoin exprimé par le Concile, c'est-à-dire formant des prêtres, va demander presque un siècle. Les visites pastorales du début du XVIIe siècle ne montrent pas de progrès significatif dans l’instruction du clergé par rapport au siècle précédent, les inventaires après décès des prêtres montrent par exemple des bibliothèques souvent réduites à quelques livres. Certains évêques volontaristes imposent alors à leurs prêtres des listes de livres à lire, parfois assortie de l’obligation de présenter ceux-ci lors des visites pastorales2.

Parmi ces livres, on trouve de façon récurrente, une Bible (sic !), les décisions du Concile de Trente, l’Imitation de Jésus Christ ou l’Introduction à la Vie Dévote dont on a parlé plus haut.

|

|

|

|

|

Index des Livres interdits |

Un Capucin peintre |

« L'Imitation » |

Après avoir « installé » un nouveau prêtre, les capucins se sont occupés de fournir un moyen de subsistance, en l’occurrence ... un troupeau de vaches. Avant le Concile, bien des prêtres aux revenus modestes devaient exercer un métier en parallèle pour subsister, encore fallait-il que ce métier soit compatible avec leur état ecclésiastique.

« Les statuts synodaux allemands prévoyaient la liste des métiers autorisés : le prêtre pouvait être jardinier, pépiniériste, pâtre, vacher, agriculteur, peintre, scribe, libraire, apothicaire, pêcheur. »3

Les Anciens se souviennent avec émotion de ce prêtre de Bellino dont la pharmacie personnelle bénéficiait largement à ses paroissiens, et qui avait été inquiété un temps pour "exercice illégal de la médecine"...

La Castellata montre le rétablissement progressif de l’impôt local qui permettait d’entretenir matériellement un prêtre. Il va sans dire que ce rétablissement s’est opéré au détriment du pasteur calviniste …

Quelques années plus tard, la Castellata se borne à indiquer que le pasteur venait du Queyras. Celui de Chianale était-il décédé, ou a-t-il dû se replier faute de ressources ?

Précédent - Sommaire - Suivant

1 Encyclopaedia Universalis – Article « Réforme Catholique »

2 voir Delumeau Op. Cit. pp.360-361

Christophe BERNARD – Les Capucins en Haute Val-Varaita au début du XVIIème siècle - Version du 10 juillet 2009