| |

|

|

La campagne de 1743.

Les premières troupes

piémontaises dans les vallées.

" Le Roi fait monter des troupes dans nos vallées, entre

autres les régiments de Déespac et Keller suisses avec le bataillon

de Pignerol. Les premiers campèrent aux près de l’ubac de l'Église

de Pont et les autres s'arrêtèrent à Château Dauphin,

et ici à la Chanal on envoya les Vaudois au nombre de près

de deux mille hommes qui logèrent pour quelque temps tous dans les

maisons, ce qui causait une confusion la plus extraordinaire, on ne pouvait

point se remuer dans le pauvre village ; mais ce qui est le pire c'est que

ces gens accoutumées aux vols et aux butins d'autre fois commettaient

mille brigandages ; ils écorchaient les brebis, les moutons et autres

bêtes à la campagne et chargeaient nos pauvres bergers de coups…

Ils se servirent de toute sorte de ruse pour nous faire passer

pour rebelles auprès des commandants, … pour nous rendre haïssables

et pour nous faire passer pour des rebelles auprès des Piémontais,

qui ne nous ont jamais aimes, qui au contraire nous tiennent pour des traîtres,

pour des sujets infidèles [105] ".

…

Premiers travaux de défense.

" L'Espagnol s'avançant du côté de Barcelonnette

on croyait, qu'il tenterait le passage par col de Longet, et pour lui boucher

cette entrée l’ingénieur Arducis crût n'avoir d'autre

moyen plus propre que de faire enfler le lac qui est au dessus de l'Antoline,

et au dessous des portilloles sur les chemins de Maurin. Pour exécuter

ce vaste dessein, il fallut faire une muraille fort épaisse à

l'embouchure du lac entre les deux roches, au dessous du lac ; pour ce faire

il fallut une grande quantité d'ouvriers, on commanda donc depuis

Saluce jusqu'ici tous les travailleurs de campagne pour venir travailler à

cet ouvrage, et après de pénibles fatigues on vint à

arrêter l'eau qui fit enfler le lac jusqu'au milieu de la plaine qui

est au dessus, tirant vers le vallon de la Niere, et occupèrent le

chemin ordinaire qui conduit à Maurin ; mais y avait autre lieu à

passer, ou ne pouvait on pas facilement déboucher le lac, je me portai,

et j'examinai, le dessein et l'ouvrage, et je jugeai de son inutilité

dans mon cœur en l'applaudissant à Monsieur l'ingénieur : on

serait cependant passé plus commodément en faisant le tour

à main droit du lac, et en moins d'une heure rendus tous les travaux

inutiles. On fit voir a ce pauvre ingénieur que l'infanterie pourrait

facilement descendre par les herbes gorgé qui va aboutir au vallon

de la Niere.

Il ordonna qu'on fit un gros fossé au bout des herbes

passant d'un roc à l'autre, d'une largeur et profondeur considérable.

Plus de quatre cents travailleurs furent employés à ce grand

ouvrage, et en moins de huit jours les herbes furent coupées dans la

Niere. "

Col Longet ( 2649m )

" Pour fermer donc absolument l'entrée

aux Espagnols, qui trouvant le col de Longet bouché par le lac, et

par ces fosses insurmontables, auraient pu faire le tour et venir par le

col de l'Agnel, il porta toutes ses attentions de ce côté là

; faisant toujours redoubler le nombre des travailleurs, il se porta à

la tête de cette armée laborieuse au col de l'Agnel ; la première

des ses vues fût le pas du Crapon : il le fit couper ; les mines y

jouèrent pendant quatre ou cinq jours et on parvint à empêcher

le passage aux gens à cheval, et prévoyant qu'ils auraient pu

descendre par le col viel il ordonna qu'on y fit un fossé semblable

à celui des herbes. Il y avait encore le vallon de la Lauzette à

boucher après quoi nous allions être à l'abri de toute

incursion et insensiblement cette vallée allait devenir une citadelle

bien flanquée de bastions et de profondes fossés ; il y fait

faire les mêmes travaux et le tout fût fait presque dans le même

temps parce que la grande quantité du monde qu'on avait fait monter,

pouvait suffire à tout en la divisant comme on fit.

Haut vallon Vallanta.

Au bas de la pente : les vallées Varaita.

Nous voilà bien assurés, les travaux sont achevés,

on peut attendre l'ennemi de pied ferme. S'ils viennent par Longet, ils se

noient dans le lac ; si par les herbes, ils resteront dans le fossé

; si par l'Agnel, le chemin y est rendu impraticable ; enfin par la Lauzette,

outre qu'ils y trouvent un fossé, les Vaudois qui sont campés

au Patagon leur disputeront l'entrée avec valeur à moins, qu'à

leur ordinaire, ils ne décampent à la vue de l'ennemi, …

Il fallait se prémunir contre tout événement

c'est pourquoi les travaux de nos montagnes étaient réduits

à leur accomplissement ; Arducis jeta les yeux sur le Château

de Pont, ce roc lui parut inaccessible aux Espagnols, au cas que ces premières

fortifications étant forcées, on descendit plus bas, il y fait

encore travailler, il entoure le roc de moles, et de facines et y construit

à la fin un faible retranchement ; qu'on me dise après tout,

si on ne se plaisait pas à faire dépenser d'argent au Roi et

à mettre les habitants surnommés dans la dernière gêne

[105].

Lorsque tout fût achevé, et qu'on attendait de

jour en jour de voir échouer le dessein des Espagnols, par de mesures

si justement prises on eut avis qu'il allaient camper à Guillestre

et de là à Briançon. "

" L’avant-garde de cette armée partit pour se rendre

en Savoie, passant par le col du Galibier. Monsieur le comte de Glimes qui

conduisait cette armée entra dans ce duché. Monsieur de Las

Minas y entra dans peu de temps après.

Plus d'ennemi, plus d'alarme, et plus de passage à défendre.

Les Vaudois décampèrent d'ici vers le douze septembre pour se

rendre au col de la Rocie, et de la en Savoie, tout le reste des troupes en

fit de même, et nôtre vallée resta évacuée

jusqu'à la Saint Luc, pendant le quel temps le monde respirait un peu,

en se consolant de soins, des peines, et des fatigues passées [105]

".

La vie reprit normalement à Pont, à Chianale ou

à Bellino. Il était cependant interdit de se rendre en France

ce qui valut à Don Tholosan d’être arrêté pour

être allé à la foire. Il fut conduit à Saluces

où il fut libéré par le gouverneur.

Laissons nos vallées quelques instants pour écouter

un militaire français, Pierre Joseph de Bourcet. Il nous raconte la

stratégie franco-espagnole :

" Le roi de Sardaigne, sachant l'armée d'Espagne en Savoie

pendant la campagne de 1742 et au commencement de 1743, avait pris des précautions

sur tous les débouchés de la frontière du Piémont

pour empêcher le passage des Espagnols, dont l’unique objet était

d'entrer en Lombardie pour y faire diversion ou pour rejoindre l'armée

de Montemar, devenue ensuite l'armée de M. de Gages. Dès que

la cour de Madrid eut fait déclarer celle de France en sa faveur en

qualité d'auxiliaire par le nombre de quatorze bataillons d'infanterie

qu'elle lui fournil, elle envoya ordre à son général,

M. de La Mina, de rassembler l’armée sous Montmeillan et de marcher

sur la frontière de Piémont du côté de Briançon.

La cour de Versailles donna en même temps l’ordre au sieur Bourcet,

pour lors ingénieur en chef à Mont-Dauphin , de se rendre auprès

de M. de La Mina, qui l’établit maréchal général

des logis pour la marche qu'il projetait de faire faire à son armée

; et cet ingénieur lui ayant donné son projet de mouvement,

l’armée partit de Montmeillan [107].…

Les quatorze bataillons français marchèrent par

le côté de Gap et Embrun, et campèrent dans le même

temps au village de la Bessée. [107]

L’objet de celle marche regardait le siège d'Exilles, pour

l'attaque duquel on avait dirigé, par la grande route de Grenoble

à Embrun et Briançon, le canon et autres effets d'artillerie

nécessaires, et on l’avait combiné pour arriver au plus tard

sur le Mont Genèvre le 8 ou le 10 septembre, par conséquent

assez tôt pour se flatter d'avoir assujetti Exilles avant la fin de

septembre ; mais les négociations de la cour de Madrid avec le roi

de Sardaigne ayant fait suspendre l'achat des vivres et la marche du canon,

qui fut arrêté à Lesdiguières, on ne songea plus,

à l'époque du 8 septembre, qui fut celle de l'arrivée

de l'armée d'Espagne sous Briançon, qu'à préparer

les routes pour entrer en Piémont en qualité d'amis du roi

de Sardaigne ; mais la négociation n'ayant pas eu le succès

qu'on attendait, et le roi de Sardaigne ayant fait sur-le-champ un traité

à Worms avec la reine de Hongrie, le général espagnol

eut ordre d'entreprendre sur ce souverain par quelque acte d'hostilité

[107] ".

Pendant l’hiver 1742-43, un détachement de Vaudois était

resté en poste dans la haute vallée Varaita, et au début

de l’été ce sont deux compagnies de Vaudois qui arrivèrent

et s’installérent. Comprenant que les Gallispans faisaient mouvement

de la Savoie vers le Briançonnais, l’armée piémontaise

vint renforcer les défenses.

" Les troupes campèrent à la Levé c'est

à dire depuis les Alpiols jusqu'au Villaret, et il y en avait même

un régiment dans les bois du Sapé, du côté de Bellino,

il avait un camp aux Espeirrasses, et un autre a Bondormir, et nôtre

armée passa tout l'été dans cette position sans faire

aucun mouvement.

Les habitants étaient d'autant plus fatigués

par les fournitures qu'ils étaient obligés de faire à

l'armée en paille, fourrage, et bois, mais en une quantité

qui parait incroyable ; cette seule communauté avait formé

un magasin au Château de Pont, à la Chanal, au Villaret, et

plusieurs autres endroits de sorte qu'on portait aux susdits magasin près

de trois milles rubs de foin par jour. Jusque là cependant on était

pas bien assuré si l'ennemi passerait dans cette vallée, ou

s'il prendrait le chemin de Nice, on ne fit pas de grands retranchements,

chaque régiment, ou bataillon, s'était remparé à

l'hâte de front à l'ennemi, et à dire le vrai on croyait

qu'il y eût de l'intelligence, et on se persuadait facilement que l'armée

n 'était ici que pour parade ou pour couvrir quelque fin [105] ".

Pourtant les Espagnols préparaient leur attaque et définissaient

leur stratégie offensive :

Figure : Guerre factice 1743

" Le général, qui ne reçut

ses ordres que du 20 au 22 septembre, prévoyant que, quelque diligence

qu'il pût faire pour remettre l'artillerie en marche, elle ne pourrait

arriver sur le Mont Genèvre qu'au mois d'octobre et dans un temps

où les nouvelles neiges menacent d'interrompre toute communication

aux voitures à roues, abandonna le projet de siège d'Exilles

et proposa d'entrer par la vallée de Château Dauphin qui se

trouvait dégarnie de places fortifiées.

Lorsqu'il fut déterminé qu'on marcherait

dans la vallée de Château Dauphin pour faire quelque acte d'hostilité

contre le roi de Sardaigne, on tint un conseil de guerre auquel prirent part

l'Infant, M. le marquis de La Mina, M. le comte de Marcieux et tous les principaux

officiers de l’armée. Le sieur Bourcel commença par y établir,

par la connaissance du pays, la disposition des débouchés sur

l'ennemi, la position de ses troupes derrière les retranchements qu'il

avait fait construire dont la droite appuyait au mont Viso, le centre à

la tour de Pont et la gauche à Pierre Longue ; et, d'après les

réflexions auxquelles ces connaissances conduisirent, il proposa de

déboucher en Piémont sur trois colonnes, dont celle de la gauche

marcherait par le col de Lagnel, celle du centre par le col de Saint-Véran

et celle de la droite par le col du Longet ; les deux premières dans

le projet d'arriver sur la Chenal, et la troisième dans celui d'arriver

dans la vallée de Bellins, d'où on pourrait tourner par Château

Dauphin la position et les retranchements des ennemis situés au-dessus

du Villaret, tandis que les deux premières colonnes les attaqueraient

de front.

Cette proposition était relative à

la disposition de la frontière et fut approuvée par tous les

officiers généraux qui formaient le conseil de guerre, excepté

par M. de La Mina, dont l’avis ne se trouva pas prépondérant

et qui ne voulut pas admettre la marche de la colonne de la droite pour des

raisons qu'on n'a jamais pu savoir. Le projet de marche fut donc réduit

à deux colonnes pour déboucher seulement par les cols de Lagnel

et de Saint-Véran ; et comme pour arriver sur Molines, qui sépare

les deux vallons ayant rapport à ces deux cols, il y aurait eu beaucoup

trop de retardement à faire marcher toute l'armée par un seul

chemin, on disposa la marche de façon que quinze bataillons espagnols,

aux ordres de M. de Camposanto, s'avancèrent jusqu'à la Roche,

traversant le camp des Français établi à la Bessée,

d'où on les dirigea par Guillestre sur Seillac et le petit col du

Fromage, pour les faire arriver à Molines; on fit suivre la même

route aux quatorze bataillons français, et le reste de l'armée

d'Espagne marcha par Cervières, le col d'Hizouard et le château

de Queyras sur Molines, qui devenait le lieu d'assemblée, et d'où

la division destinée à passer le col de Saint-Véran

fut camper à la Chalp, et celle du col de Lagnel à Fongillarde

[107] ".

Au mois de septembre 1743, le roi de Sardaigne

se rendit dans la haute vallée Varaita et la population commenca à

se rendre compte que la guerre était proche.

" On ne douta plus que l'affaire ne fût

des plus sérieuses ; nous nous rendîmes cependant tous les curés,

consuls, et secrétaires de la vallée dans la maison de Monsieur

Antoine Richard feu Mathieu ou il se logea, et là nous eûmes

l'honneur de lui offrir nos respects, en assurant Sa Majesté que nous

étions près à sacrifier nos corps et nos biens pour

son service ; il nous reçut avec beaucoup de bonté, et répondit

à nos offres en nous disant, qu'il savait bien que ses troupes nous

faisaient beaucoup de mal, mais que l'Espagnol en était la cause, qu'il

nous payerait tout dans la suite ; quoique accablés de tant de travaux

et obérés de tant de fournitures, une réponse aussi

gracieuse nous consola beaucoup, et nous engagea de nouveau à faire

tout pour son service, en un mot nous retirâmes chez nous contents et

satisfaits [105].

Sur ces entrefaites un envoyé de la

Reine d'Hongrie se rendit à la cour suivi de Monsieur le marquis d'Ormea

et après une longue conférence, on signa le traité d'alliance

qui nous fût manifesté par les cocardes vertes que les soldats

et officiers de nôtre armée prirent incontinent. Le Roi visita

tous les postes tant du côté de Bellino que du côté

deAlpiols et dans cette position l'armée attendit de pied ferme l'ennemi

[105] ".

Figure : Les distances en Val Varaita

(Carte de B. de Monthoux).

Les troupes dans le Queyras.

Les "Transitons" de Molines , ces fameux manuscrits écrits

au jour le jour par les habitants du village, nous racontent le passage des

troupes :

" L'an 1743, au mois d'octobre, dom Philip, fils du roy d'Espagne,

avec son armée étant de cinquante mille hommes, ont commencé

à passer au présent lieu de Molines, pour s'en aller en Italie,

ayant fait un camp au lieu du Serre appelé la Chirouse et un autre

à Costeroux, à la Gravière des plans, à Revelet,

au clot dal Cougnas, au clot de Coste Laurière ; de même, il

y en avoit aussi au pont des Marous, au pra dal Bois, à la Chalp-Ronde,

sans compter ceux que nous avions dans les maisons, plusieurs capitaines et

soldats avec leurs ordres et plusieurs artilleries et brigades dont nous

avons été obligés et même forcez à fournir

quantité de foin et de paille et outre le bois qu'ils ont coupé

dans la commune, étant au nombre de cinquante mille pieds d'arbres,

il nous a fallu fournir quantité de bois, tant pour la cuite du pain

de munitions que pour le corps de garde."

" Le général espagnol Las Minas dispose de 14

bataillons espagnols auxquels se joignent, sous les ordres du prince de Conti,

12 bataillons français venus par Guillestre et Ceillac. Il dispose

en outre de 20 canons ".

L’ensemble des forces franco-espagnoles est sous les ordres de

l’Infant Don Philippe d’Espagne.

Les sardes pratiquent la politique

de la terre brûlée.

" D'abord que l'ennemi approcha ses piquets vers nos montagnes,

nos tourments sans conter nos alarmes redoublèrent, car pour ne pas

laisser de substance à son armée, on ordonna de vider toutes

les maisons au-dessus de Château de Pont.

Il fallut cependant obéir et pour parvenir plus vite

à cette évacuation, on envoya pendant dix jours près

de trois mille mulets avec des fourrageurs pour emporter tout le fourrage

au camp.

Nous fîmes une estime qui montait à près

de cinquante mille rubs en fourrage seulement, parce que l'année avait

été des plus abondantes, sans conter celui qu'était

allé aux magasin.

L'ennemi s'étant approché du sommet de la montagne,

on ordonna que tout le foin et la paille qui restait encore dans les maisons

fût porté au tour de la Chanal à cinquante pas de distance

des maisons afin d'y être brûlé. Tout fût exécuté

à la lettre, et ceux qui n'avaient pas de monde étaient obligés

de payer des soldats pour sortir leur récolte. Pour les orges ils étaient

encore en campagne parce que ayant occupés de cette façon les

habitants, ils ne purent pas les ramasser ; il y en avait une belle récolte

mais tout fût perdu [105].

L’armée piémontaise avait organisé une importante

logistique pour apporter le ravitaillement nécessaire aux 18 bataillons

du bois de Levée, aux 11 bataillons installés à Villaret

et aux milices du fond de la vallée. Il fallait, par exemple, apporter

quotidiennement 277 quintaux de fromage.

Le passage des cols.

L’avant-garde espagnole apparut sur le col Agnel. C’était

un corps de fusilliers de montagne que l’on appelait "Mignones" ou "Miquelets",

une infanterie légère, habilitée à des mouvements

rapides en zone alpine, seulement équipée de cordes et de pistolets

enfoncés sous la ceinture.

Ensuite, les 14 bataillons espagnols, soit 14.000 hommes, commencèrent,

le trois octobre, à s'emparer du col de l'Agnel à 2.748 m d’altitude.

La passe du Crapon ayant été minée, l'artillerie passa

par le vieux col Agnel. Les 12 bataillons français, soit 16.000 hommes,

sous le commandement du général comte de Marcieux, franchirent

le col de Saint Véran (2.848 m).

A Chianale, Don Tholosan alla au-devant des troupes jusqu’au Pont

des Bernardi.

" D'abord que les miquelets furent sur le pas de Loule nos

piquets consistant en milices, Vaudois, et quelques soldats d'ordonnance

se replièrent vers Pont.

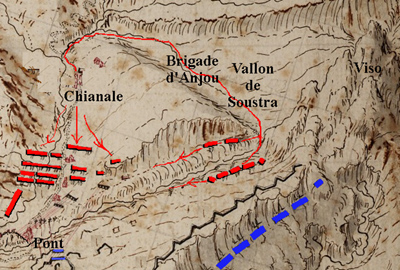

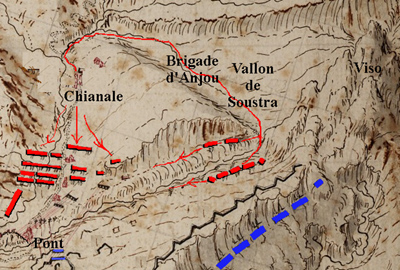

Carte : les troupes face à face dans nos

vallées.

En se repliant ils mirent le feu aux pailles et fourrages

qui étaient autour de la Chanal en plusieurs endroits de Pont ; triste

spectacle, on vit dans un instant un feu mêlé de fumée

qui entourait tout le village. Les cris des hommes et des femmes, les pleurs

des enfants mêlés avec le bruit de ces flammes formaient un fracas

inouï, et on ne s'entendait pas les uns et les autres [105].

Après une court halte que firent les Espagnols sur Loule

ils descendirent en bas jusqu'au Pont des Bernardi.

Don Tholosan fut bien reçu par les officiers qui lui assurèrent

qu’ils ne feraient aucun mal à ses paroissiens.

Le général Las Minas et le marquis de Castelar

arrivèrent au dit pont, et il nous firent sonne par un sergent et

deux soldats de nous présenter.

Nous ne partîmes pas assez tôt pour avoir le bonheur

de faire nôtre révérence à Las Minas qui laissa

à son poste le marquis de Castelar qui nous reçut avec toutes

les politesses possibles, nous offrant de son tabac et sa protection et nous

assurant de ne permettre jamais qu'aucun mal nous fût fait. C'était

peut être de tous les Espagnols, le plus poli, le plus affable, et

le plus complaisant.

Le marquis cependant pour nous donner des marques de la bonne

conduite qu'il voulait faire observer défendit de ne rien prendre

qu'en payant et le peu de pain que nous leurs avions porté fût

distribué à qui en voulait avec de l'argent. Nous quittâmes

au commencement de la nuit ce seigneur, et nous retirâmes dans nos

maisons ".

Descente des col Agnel et de St Véran.

Pendant la nuit, les habitants de Chianale allumèrent des

feux dans le village car ils craignent une attaque des uns ou des autres.

" Le quatrième jour étant venu voilà que

toute l'armée se mit en marche et les miquelets qui le soir d'auparavant

s'étaient repliés au bout du col de l'Agnel descendirent les

premiers suivis de toute l'armée espagnole ; pour les Français,

ils descendirent par le col de Saint Véran. C'était un coup

d'œil admirable que cette descente, les différentes colonnes formaient

comme autant de torrents qui descendent avec impétuosité du

haut des montagnes, avec cette différence seulement que ces troupes

marchant avec gravité recréaient la vue par la variation des

couleurs dont leurs régiments étaient habillés. Cette

descente dura tout le jour, même jusqu'à bien avant dans la

nuit, le tout entra cependant avec ordre, et personne ne vint dans nos maisons

qu'après que tout fût campé. Les Espagnols campèrent

depuis le plan de Verney jusqu'au pré de la Pierre, et les Français

campèrent à la Chalme (Chalane). La cavalerie et l'artillerie

était autour de la Chanal, et heureusement pour nous tous les officiers

généraux occupèrent nos maisons, et par leurs logements

ils les garantirent de toute insulte, à l'exception de celles qui

n'eurent point d'officiers qui furent en quelque façon détruites.

Pour l'Infant Don Philippe il logea à la mission, les autres furent

logés par billet que je fis moi même avec le fourrier général

de l'armée.

Cette armée se forma dans trois jours qu'elle séjourna

ici, et fit descendre leurs canons. Comme le pas du Crapan était coupé,

ils firent un chemin par le col vieux, et le descendirent avec une si grande

facilité, que leur arrivée ne retarda presque point la marche

de l'armée. Arrivés au pont neuf quoiqu'il fût bien voûté,

ils ne jugèrent pas à propos d'y passer dessus, mais ils firent

un autre pont un peu au dessus au pied du pré de la cure et en suite

ils ne s'écartèrent plus du grand chemin, qu'à la Rua

Gensanne où ils firent le tour de la première maison à

main gauche et dernière le four à main droite". [105]

Les armées franco-espagnoles

à La Chanal.

Le 6 octobre, toute l'armée à l'effectif de 25.000

hommes était en position autour de La Chenal (Chianale), face à

Charles Emmanuel installé à Pont, derrière ses fortifications.

Des centaines de soldats de l’artillerie avaient descendu les 12 canons de

campagne, de 8 et de 12, jusqu’à Chianale.

" Pendant le triste séjour de cette armée autour

de la Chanal dans une saison ou le froid se faisait extrêmement sentir,

nos bois furent entièrement abattus, et selon l'estime qu'en fût

faite plus de vingt mille pines furent coupées, perte des plus sensibles

et plus considérables que nous ayons faite ; on entendait que coups

de hocches (haches), et fracas d'arbres renversés, il y périt

même plusieurs soldats que les arbres en tombant avaient écrasés,

le jour était obscurci par la fumée des corps de garde, et la

nuit semblait un jour, par les feux en si grand nombre allumés. Le

cinq, le six, et le sept octobre se passèrent sans que cette armée

fit aucun mouvement seulement pour attendre les provisions nécessaires,

ce qui avait jeté une si grande disette dans cette armée que

le pain y valait vingt quatre sous la livre, et le vin cinquante sous le

pot ; encore n'en trouvait-on pas, les chevaux et mulets morts servaient

de nourriture exquise aux pauvres soldats : aussi en mourait-il une grande

quantité, faute de fourrage, il n'y eût pas grange ni recoin

des montagnes qui ne fût fouillé tant pour avoir du fourrage

que pour trouver d'autres nourritures, et nous pouvons dire qu'il est venu

de paille de Gap ici, enfin c'était la plus grande détresse

du monde [105] ".

Position des armées

sardes.

Les cartes militaires de 1743 nous indiquent la position des régiments

piémontais : Si l’on regarde vers le fond de la vallée, les

bataillons de la droite sont les deux des Gardes, d‘Audibert, Turin, Baden-Reith

et Riethman. Ceux du centre sont Rebinder, les fusiliers de Savoie, Montferrat,

Saluce, la Reine et Mondovi. Ceux de la gauche sont de Montferrat, les fusiliers

Guibert, Tarentaise, de Diespack et la Marine. Les carabiniers des Dragons

du Roy sont vers le mont Viso, ceux de Piémont sont aux batteries

de Pont. Sur la crête de Bellino se tiennent les bataillons du Genevois,

à droite, et ceux de la Reine sur la gauche.

La Bataille.

Après 3 jours d’arrêt les armés gallispanes

descendirent vers le château de Pont. Un détachement chercha

à pénétrer dans la vallée de Bellino, mais fut

repoussé par les Piémontais.

M. de Bourcet précise que " L’ objet était d'attaquer

le retranchement que le roi de Sardaigne avait fait faire entre le mont Viso

et Pierre-Longue, qui sépare la vallée de la Chenal de celle

de Bellins, et de marcher sur Saluces, d'où on aurait été

en état de ravager la plaine de Piémont ou de la traverser pour

se porter sur le Parmesan et sur le Plaisantin ; mais pour cet effet il aurait

été nécessaire de se précautionner de vivres

et de tout ce dont on aurait eu besoin, au lieu que l'armée d'Espagne

entra dans la vallée de la Chenal, ayant à peiné pour

quinze jours de subsistances assurées [107].

Pour en revenir à ce qui fut fait relativement aux retranchements,

on les avait reconnus d'assez près et on en projeta l'attaque de celte

sorte :

- une colonne à la droite devait attaquer les retranchements

de Pierre-Longue;

- une seconde colonne, ceux du Villaret, toutes deux à la droite

du château de Pont ;

- une troisième colonne était dirigée par le château

de Pont et en devait former l'attaque,

- une quatrième colonne était chargée d'attaquer

les retranchements à la gauche du château de Pont, sur le penchant

qui bordait la rive gauche du ruisseau de Valante,

- et une cinquième colonne s'était rendue au pied du mont

Viso, à la source dudit ruisseau de Valante [107].

Itinéraire de la brigade d’Anjou.

Cette disposition embrassait l'étendue des retranchements

sur tout le front et ne pouvait être mieux arrangée; mais il

est aisé de s'apercevoir que les ennemis n'avaient aucun sujet de

crainte, ni pour leur droite à cause des escarpements du mont Viso,

ni pour leur gauche puisqu'on n'avait dirigé aucune troupe dans la

vallée de Bellins, d'où on pouvait tourner Pierre-Longue et

revenir sur les derrières des retranchements du Villaret.

Pour favoriser la marche de la colonne qui était destinée

à attaquer le château de Pont et celle de la colonne qui lui

était contiguë par la gauche, on avait disposé dès

la veille une batterie de huit pièces de quatre sur le village, et

un détachement fut commandé pour aller mettre le feu audit village,

afin d'ôter à l'ennemi la facilité qu'il aurait trouvée

de défendre le débouché de ces deux colonnes par l'occupation

des maisons, qu'il avait fait créneler [107].

Don Tholosan raconte le début de la bataille :

" Le jour de Nôtre Dame du Rosaire les officiers se confessèrent

presque tous et le jour d'après, qui était le huit, l'armée

partit pour Pont en deux colonnes, les Espagnols allèrent passer aux

granges du Clot et les Français à la droite au dessus du chemin

royal. La cavalerie, artillerie, et équipages gardèrent le

grand chemin ; ils campèrent depuis les routes jusqu'au Château

du Pont, et Don Philippe se logea chez Sieur jean Gaudessard, notaire de Pont,

d'abord qu'ils furent campés on approcha l'artillerie à Saint

Chaffré pour battre le Château. [105] ".

Et M. de Bourcet nous donne la version " française " :

" Pendant que la cinquième colonne marchait du vallon de

Soustras pour se rendre au pied du mont Viso, les Piémontais abandonnèrent

le château de Pont et le village, et s'étant retirés derrière

leurs retranchements, d'où ils ne se montraient d'aucune part, on

crut qu'ils les avaient entièrement abandonnés et que rien

ne s'opposait plus à la marche de l'armée le long de la vallée

de Château Dauphin; et la confiance dans laquelle se trouvèrent

l’Infant et M, le marquis de La Mina de cette retraite fit donner l'ordre

à la cinquième colonne de ne point attaquer et de rejoindre

l'armée par le vallon de Vallante qui était le plus court chemin;

cet ordre arriva au moment qu'on se disposait à l'attaque ; à

sa réception le maréchal de camp espagnol qui commandait une

colonne composée de la brigade d'Anjou, des troupes françaises

et d'environ huit cents Espagnols, se mit en marche le long du chemin qui

était établi à mi-penchant sur la rive droite du ruisseau

de Vallante, n'apercevant que quelques paysans dans les retranchements des

ennemis qui bordaient le sommet du penchant de la rive gauche, et ne doutant

pas qu'il n'y eût depuis la veille quelque nouvelle d'accommodement

entre l'Espagne et le roi de Sardaigne [107]. "

La bataille de Pont

Dans le même moment, M. de La Mina, avec l'opinion

que les ennemis avaient abandonné leurs retranchements, fit partir

un détachement pour établir un pont sur le ruisseau de Valante

entre le château de Pont et les retranchements, afin de faire avancer

l'armée sur le Villaret; mais les ennemis, qui jusque-là ne

s'étaient pas montrés, sortirent des bois qui se trouvaient

derrière leurs retranchements et firent feu non seulement sur le détachement

qui avait ordre de travailler au pont, mais encore sur la colonne de la gauche,

qui, descendant le vallon de Valante, parcourait un défilé subordonné

à leurs retranchements et d'où on ne put opposer aucun contre-feu,

soit parce qu'il n'y avait qu'un escarpement à la droite du défilé,

soit parce que la troupe aurait été doublement exposée

en s'arrêtant pour tirer, et que d'ailleurs les ennemis se trouvaient

couverts par le parapet de leurs retranchements de façon qu'on ne

voyait que le bout de leurs chapeaux. Cet éveil si peu espéré

donna l'alerte à M. de La Mina, qui, en même temps des coups

de fusil qu'on tirait dans le vallon de Valante, sentit, mais trop tard,

combien il avait exposé la cinquième colonne en lui donnant

ordre de rejoindre l'armée par le vallon de Valante, dans la confiance

où il fut qu'il n'y avait plus de troupes ennemies dans les retranchements

; et pour remédier autant que possible au danger dans lequel était

cette colonne, il fit marcher les grenadiers et piquets de l'armée

entre le château de Pont et les retranchements, comme pour les attaquer;

on disposa deux batteries de pièces de canon de campagne et de montage

: sur la partie desdits retranchements la plus exposée dudit château,

afin d'attirer l'attention des ennemis et de les obliger à se dégarnir

sur leur droite et à diminuer par conséquent le feu qu'ils opposaient

à la marche de la cinquième colonne; mais le contre-feu ne

produisit aucun avantage, la colonne perdit quatre ou cinq cents hommes et

ne put s'éloigner du danger qu'à la fourche des chemins, un

peu au-dessus des cassines, d'où la tête de colonne s'avança

sur les cassines, et la queue par impatience suivit la direction du chemin

le plus rapproché du ruisseau et y souffrit beaucoup, L'inquiétude

dans laquelle on était sur cette colonne avait fait détacher

un aide de camp pour porter le contre-ordre au maréchal général

espagnol et l’avertir du danger qu'il trouverait à suivre le vallon

de Valante, Mais cet aide de camp marcha par le vallon de Soustras et n’arriva

au pied du mont Viso par le col de Valante que deux heures après le

départ de la colonne. [107].

Don Tholosan vécut tout cela dans son village et le mémoire

qu’il nous a laissé donne une version semblable de cette bataille :

" Le 9 octobre l'armée se mit en bataille, partie aux

hubacs de l'Eglise de Pont, et partie sur la gauche au dessus du Château,

on attaqua vigoureusement le dit Château qui était palissadé,

je veux dire le village et le fort qui n'était que de fascines et de

gazons [105].

Encore que Monsieur Boregard qu'y commandait se fût préparé

à une vigoureuse défense avec des pierres et des fauls en cas

qu'on vint à l'assaut, il ne résista pas longtemps et passant

par un chemin qui était par derrière allant au pré du

curé, il se retira dans son camp laissant tout aux Espagnols qu'y

entrèrent sans coup férir. Le dix fût un peu plus rude

car Las Minas étant allé sur la servière de la Para

reconnaître la position de nôtre armée aux bois de la

Levé, il vit qu'il était nécessaire de l'attaquer sur

l'aille droite qu'était auprès des monyers au pied des Alpiols.

Pour ce faire il ordonna à la brigade d'Anjou avec quelques Espagnols

commandés par Monsieur De Courvolan de passer par Soustra, et aller

au bout du vallon du Château descendre par le même et se porter

aux granges des Chaulieres pour attaquer le camp du régiment des gardes

qui occupait le poste susdit. Tout cela fût exécuté, on

partit d'ici à l'entrée de la nuit, et on alla camper au bout

de Soustra au petit point du jour, ils se portèrent sur la crête

du vieux vallon du Château ou ayant reconnu nôtre camp ils descendirent

à petit bruit dans le vallon.

Au Château ayant reconnu que le plus fort de nôtre

armée se trouvait à la Vignasse et sur le ravin dit la ruine

grosse pour faciliter l'attaque que la brigade d'Anjou devait faire au pied

des Alpiols, on monta pendant la nuit, du neuf au dix, six pièces

de canons de six à huit livres de baIe, au champ qui est dessus Courbiére

et dressèrent une batterie qui incommodait beaucoup nos troupes, tandis

que ceux du Château faisaient un feu continuel sur les mêmes,

mais étant couverts de quelques retranchements faites avec des arbres

renversés, ils n'en furent pas beaucoup endommagés. Tout étant

ainsi disposé on attendait de moment en moment le succès de

l'attaque, mais la susdite brigade étant arrivée aux Chaulieres,

soit qu'ayant reconnu que le camp des gardes fût inaccessible, soit

ils aient reçus ordre de descendre par le grand chemin, et se rendre

au Château sans faire aucune attaque ils descendirent sans rien faire,

et arrivés à la descente du Ponteillat ils essuyèrent

le feu de toute nôtre mousqueterie jusqu'au moulin des Alpetes, et là

une partie suivit le grand chemin jusqu'au Château, et les autres passèrent

aux Alpetes et de là au travers du sentier de Courbiere même

avec leurs chevaux dont il s'en précipita une grande quantité.

Il faut cependant remarquer qu'en égard au grand feu qu'ils essuyèrent

des nôtres il n'y en eût pas beaucoup de tués. Le nombre

des blessés fût assez grand, et à dire le vrai, il ne

devait échapper personne de cette brigade, mais les nôtres ne

sortant pas de retranchements, se trouvaient en quelque façon hors

de portée, tandis que la dite brigade faisait ainsi sa retraite ;

il sortait du Château un feu vif et continué pour la favoriser,

il ne resta dans cette affaire aucune personne de marque que Monsieur le

baron D'Alles lieutenant colonel du régiment de Crésy qui vint

mourir ici de ses blessures et qui par ordre de Don Philippe fût enterré

dans l'église de Saint Laurent avec tous les honneurs militaires,

et l'aide de camp de Las Minas, la susdite brigade n'eût de morts,

à ce qu'on a pu reconnaître qu'une quarantaine d'hommes, ainsi

se passa la journée du dix [105] ".

Du côté de Pont on avait détaché

quelques troupes espagnoles qui passant par le vallon de Fioutrouse, le 8

octobre, se rendirent à Bondormir (2.651 m), pour tourner les défenses

piémontaises par la vallée de Bellino.

Mais ce col stratégique était bien défendu

par deux bataillons piémontais installés dans leurs tranchés

et les Espagnols durent arrêter leur avance, passer la nuit du 8 au

9 octobre sur les pentes du col jusqu’à recevoir l’aide d’une compagnie

de Grenadiers et de Miquelets. Une nouvelle attaque fut repoussée et

les Piémontais restèrent en possession du col. Une dernière

attaque, dans la matinée du 10 octobre, n’eut pas plus de succès

et les troupes redescendirent à Chianale.

Ils détachèrent un gros piquet de grenadiers

et miquelets au long du bois de Romagne, et allèrent pour attaquer

les nôtres qui étaient à la Bataïole, il se fit

un grand feu de part et d'autre sans aucun effet, et l'Espagnol vers la nuit

fût obligé de se replier dans son camp

Attaque du col de Bondormir

Retour des forces franco-espagnoles.

M. de Bourcet ajoute : " Après que cette colonne eut rejoint

l’armée, on assembla un conseil de guerre auquel assistèrent

l'Infant. tous les officiers généraux de l'armée espagnole

et ceux des quatorze bataillons français; on y fit le rapport de la

situation des ennemis, et d'après les réflexions auxquelles

conduisirent la bonté de leur position, le peu de subsistances qu'on

avait, et le danger de voir à chaque instant les cols de Lagnel et

de Saint-Véran fermés par les neiges, on opina qu'il fallait

se retirer; il n'y eut que M. de La Mina qui insista à tenter l’attaque

de la gauche des ennemis qui faisait la droite de l'armée combinée,

et pour laquelle on décida la marche de quatorze bataillons espagnols

ou français qui devaient s'avancer par le vallon de Fioutrouse et par

la Battayole sur Pierre Longue ; mais un courrier d'Espagne, qui arriva pendant

la nuit, suspendit, cette marche et il ne fut plus question que de penser

à la retraite, pour la sûreté de laquelle on fit marcher

quelques bataillons aux cols de Sainl-Véran et de Lagnel, pendant

que l'armée, ayant fait mettre le feu au château de Pont, fortifié

en fascinages, marcha par la Rua de Genzane sur le village de la Chenal[107]

".

Don Tholosan : " On s'attendait le onze à une attaque

général, mais il ne se tira que quelques coups de fusil de

part et d'autre surtout à la ribayaille ou les miquelets étaient

postés avec nos piquets qu'étaient dans les bois de la Plate

du Château. On tint un Conseil de guerre où, ayant mieux considéré

la rigueur de la saison, les Espagnols prirent la résolution de s'en

retourner sans entreprendre autre chose ; la nuit donc de l'onze au douze

ils mirent le feu aux retranchements du Château, et toute l'armée

se retira dans le camp à la Chanal dont les tentes n'avaient jamais

été levées [105]. "

M. de Bourcet : " Le feu mis au château de la Chenal

un peu trop tôt et, avant que l'armée se fût retirée,

occasionna plusieurs coups de canon tirés des retranchements, qui donnèrent

lieu à quelques mouvements indécents qu'on aurait pu éviter

si on avait mis l’armée en bataille plus en arrière avant d'avoir

fait mettre le feu audit château[107]."

Don Tholosan : " Cette retraite nous effraya plus que l'entrée,

et voyant qu'on avait mis le feu à cinq ou six maisons de Pont, comme

à celle de Jean Favre aux routes, à celles des Gallians au

Forest, à celles de Monsieur Lambert et Jean Pierre Gensanne à

la Rua Gensanne, nous pensions d'éprouver le même sort. Tout

ce pauvre pays était dans la dernière consternation car on

disait communément dans l'armée qu'on mettrait infailliblement

le feu aux quatre coins de ce village, pour éviter un si grand malheur

nous recourûmes à la clémence du Prince qui nous fit assurer

par Monsieur de Castelar, qu'il ne donnerait point de semblables ordres

".

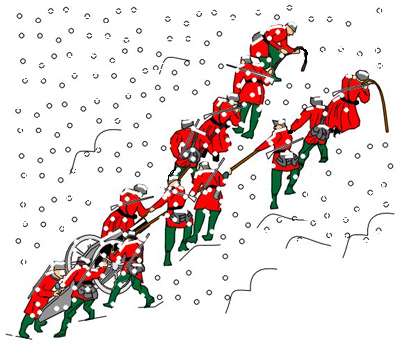

La retraite par le col Agnel.

Don Tholosan : " A deux heures après minuit l'armée

commença à se retirer, et le Prince partit aussi à la

faveur de la clarté des flambeaux et lanternes car la nuit était

des plus obscures à cause d'un brouillard répandu et le jour

étant arrivé il neigeait à grande force, et faisait un

froid insupportable ; cette retraite se fit pendant le jour avec beaucoup

de gravité et sans précipitation, mais l'artillerie étant

embourbée au milieu de la montagne interrompit extrêmement la

marche, et fût cause que l'arrière garde dormit au milieu du

col de l'Agnel, de sorte que depuis les granges du Rio jusqu'à Molines

tout était rempli de monde, d'équipages, et munitions, et de

l'autre côté depuis la grange de pagé jusqu'à Saint

Véran c'était la même chose. On a jamais vue une armée

dans une si grande misère. Le froid étant excessif, il gela

une grande quantité de monde : et fût cause d'une grande désertion

; on voyait venir les compagnies entières, on ne peut point s'imaginer

la perte qu'ils firent, soit en équipages, en tentes, en munitions

de guerre, car leurs poudres, leurs boulets, leurs outils, tout y resta :

ils perdirent jusque leur chapelles, et plus de six cent mulets ou chevaux

[105] ".

M. de Bourcet : " Les ennemis ne sortirent point de leurs retranchements

et ne songèrent qu'à inquiéter la retraite de l'armée,

qui se fit en désordre à cause de la neige qui tombait, des

glaces qui couvraient les chemins des deux montagnes et du froid excessif

; il y eut des équipages pillés par les valets ou par les soldats

de l'armée ".

A l’époque les militaires nobles portaient encore une partie

de leur argent et quelques objets précieux.

Don Tholosan : " Nos paysans se seraient facilement dédommagés

du mal qu'ils avaient reçus de cette armée, si les troupes de

nôtre Roi ne se fussent portées à leur poursuite, mais

aussitôt qu'on sût que l'ennemi eût repassé le col

et qu'il ne restait en de ça que l'arrière garde, on envoya

d'abord tous les Vaudois, les grenadiers à leur poursuite et ce fût

eux qui eurent la meilleure portion du butin, il y eût des soldats

qui firent leur fortune parce qu'ils attrapèrent les argenteries ;

un entre autres en eût pour plus de dix mille livres, un autre rencontra

une bourse de deux cent louis d'Espagne, les vases sacrés, les burettes

d'argent et les soucoupes des chapelles, tout fût trouvé par

les Vaudois, et les soldats, et le Roi croyant que la chapelle de Don Philippe

y fût restée, ce que je ne crois pas, fit acheter tout cela,

et en fit un présent à la paroisse de Saint Eusèbe en

reconnaissance du séjour qu'il avait fait à Château Dauphin

et en action de grâce d'avoir repoussé l'ennemi avec tant de

gloire. Une chose que je ne pouvais pas souffrir, et que je ne veux pas passer

ici, fût que nos habitants allaient aussi vers la montagne pour voir

d'attraper quelque chose, mais on le leur enlevait tout par chemin, et on

ne laissait entrer qui que ce soit à la Chanal sans être fouillé,

tout leur était ôté jusqu'à ce qu'ils avaient

acheté des soldats, et au moindre refus de remettre, ils étaient

assommés. Ils entraient même dans les maison, et emportaient

non seulement ce qu'ils avaient eu des Espagnols, mais encore ce qui leur

appartenait. On aurait dit qu'on avait donné ce village au pillage,

je m'attendais bien à ce mauvais traitement de la part des nôtres,

parce qu'ils nous ont toujours regardés comme de traîtres, comme

gens aimants les Français, ils auraient voulu que l'ennemi nous eût

brûlés, et pillés, et cela n'étant pas arrivé,

les avait confirmé dans la mauvaise opinion qu'ils ont de nous, il

y eût encore quelques particuliers qu'eurent des bonnes rencontres,

et ceux qui surent cacher leur butin ne s'en trouvèrent pas mal [105]

".

L’abandon des canons.

Le grand froid fit geler les pieds de beaucoup de soldats et on

perdit plus de monde dans la marche de cette mauvaise journée qu'on

n'en avait perdu pendant les huit jours qu'on s'était trouvé

en présence de l'ennemi[107].

" Ce qui faisait retarder l'arrière garde espagnole

était l'artillerie qu'ils ne voulaient pas perdre. Pendant deux jours

consécutifs ils vinrent tenter de faire passer douze pièces

de gros canons, mais les chemins étaient si gelés qu'il leur

fût impossible de le faire, et malgré toute leur force ils furent

contraints de les abandonner après en avoir encloués quelque

uns, brisés les armes et les morillons aux autres de sorte qu'on peut

dire qu'ils s'en retournèrent débarrassés de tout l'attirail

de l'armée [105]. "

M. de Bourcet donne une explication plus tactique de l’abandon

des canons : " Il arriva à cette retraite que les douze pièces

de canon de quatre que les Espagnols avaient empruntées au roi de

France, ayant remonté les deux tiers de la montagne, sous prétexte

de la gelée M. de la Mina ne voulut pas qu'on continua à les

monter jusqu'au sommet, d'où on aurait pu les ramener jusqu'au Château-Queyras,

et que, n'ayant point voulu écouter le sieur Bourcet, qui lui assurait

qu'avec vingt ducats il ferait monter lesdites pièces à bras

d'hommes, il ordonna qu'on brûlât les affûts et qu'on précipitât

les pièces ; ce qui donna la tentation de croire qu'il l'avait fait

exprès pour piquer le roi de France et l'engager à soutenir

la guerre contre le roi de Sardaigne; et effectivement, pendant la campagne

de 1744, le Roi donnera quarante bataillons, etc. "

Don Tholosan : " On reconnut donc qu'ils avaient abandonnés

leurs canons, nos troupes s'empressèrent de les venir prendre et les

conduire en triomphe comme les trophées de leur victoire. On redoubla

donc les piquets, et on ordonna à tous nos habitants d'aller au col

de l'Agnel ou ils étaient afin de les traîner en bas, il aurait

fallu des cordages et des roues, et tout manquait, on voulait prendre celles

de nos cloches quelle ressource, cependant je ne sais comme l'on fit, à

force de maltraiter le consul et les conseillers pour avoir des pals de fer,

et cordes nécessaires, on parvint à les descendre [105].

Lorsque les canons arrivèrent au pont des Bernardi,

nous allâmes quelques prêtres ensemble à leur rencontre,

là je reconnus en quelle estime j'étais auprès de nos

officiers [105] ".

Le marquis de Seyssel reprocha au curé Tholosan son " entente

" avec les Français. Celui-ci protesta de son innocence.

On ne saurait finir cette année sans vous dire que la

descente des ces canons nous fût plus douloureuse que le séjour

des ennemis, car le froid étant rude on allumaient des feux en toutes

les rues de la Chanal, et nos maisons qui avaient déjà passés

tant de dangers semblaient n'être réduites en cendre que par

les mains de nos amis, et sans que j'eu la précaution de loger des

officiers la maison curial n'en échappait pas [105].

Conduite à Turin, attelée à des mulets pris

aux Espagnols, l’artillerie y fut exposée triomphalement [107], lors

d’une cérémonie à la cathédrale en présence

du roi et de la cour pour célébrer la victoire.

Les "Transitons" donnent le bilan de cette désastreuse

campagne de 1743 : "Etant donné la façon que les canons

et coups de fusil de l'armée du roy de Sardaigne ayant ronflé

sur l'armée dudit dom Philip, de sorte qu'il est resté à

la bataille 8.000 hommes, sans que l'armée dudit dom Philip en aye

peu tuer que 200. Il est vrai que les mignons (ou mignots) en ont tué

quelques-uns dans les montagnes. Dont il y avoit une grande extrémité

; le pain de munition se vendait 3 livres chaque pain. Et les espions ont

rapporté que la reine Dongrie (de Hongrie) avoit en chemin onze mille

hommes, avec douze pièces de canon pour ayder au roy de Sardaigne et

en cela le dit dom Philip a esté obligé, avec son armée

restante, de s’en retourner sur ses pas"

En fait, l’armée gallispane perdit un bon millier d’hommes

dans cette aventure et près de 3.000 prisonniers ou déserteurs

restèrent en Piémont.

Retour par le Queyras.

Les franco-espagnols retournèrent par le Col Agnel, harcelés

par l’ennemi et repassérent dans le Queyras. A Molines, ils brûlèrent

tout ce qu’ils trouvaient , planches ou portes de maison, pour se protéger

du froid.

Les "Transitons" : " le dit dom Philip a esté obligé,

avec son armée restante, de s’en retourner sur ses pas et ils ont encore

aussy passé au présent lieu de Mollines dont le passage nous

a fayt plus de mal en venant qu'en allant et ils ont brûlé les

planches des couverts, les portes des maisons, laditte armée estant

réduite à l'extrémité tant pour le pain que pour

la gellée de froid qui faisoit en ce temps-là, qu'il en resta

sur la montagne environ 150 hommes et 1’artillerie estant presque la dernière,

ne pouvant pas avancer, les Vaudois lui ayant donné dessus, et ils

ont pris la plus grosse partie de façon qu il y a des capitaines qui

ne leur est resté que l'habit qu'ils avoient sur le corps.

Epidémie.

Don Tholosan : " La neige étant tombée les troupes

sardes se retirèrent de cette vallée pour aller prendre leurs

quartiers d'hiver, et on ne laissa ici qu'un petit détachement des

Vaudois qu'y restèrent tout l'hiver et ainsi se passa cette année

1743, qui fût funeste à plusieurs, car l'armée espagnole

ayant laissé beaucoup de morts dans les chemins qu'en étaient

remplis depuis la Chanal jusqu'à Molines, outre plusieurs malades dans

les hôpitaux, il s'engendra une fièvre maligne parmi nos habitants

qui en réduisit au tombeau près de septante, dans l'espace

de trois mois, maladie qui ne donnait pas le temps de se reconnaître,

c'est pourquoi d'abord qu'ils s'en sentaient saisis, on les confessait et

communiait tout de suite [105] ".

Chianale perdit 70 personnes sur 500 habitants, à cause

de cette épidémie. Il en est de même dans le Queyras

:

Les "Transitons" : " Ledit dom Philip a quitté dicy

avec son armée nous ayant réduits en grand dommage ; nous a

laissé aussy plusieurs maladies savoir tant dirrées (diarrhées)

que fièvre maline quy a causé la mort à plusieurs personnes."

Une chose qui fût pour nous un motif de remercier Dieu

des grâces qu'il nous avait fait, au milieu de ces troubles fût

le respect qu'ils portèrent à nos églises, aux personnes

ecclésiastiques et religieuses et à celle du sexe, car il n'arriva

ni viol, ni autre affront, cas ordinaire aux gens de guerre dans le pays

ennemi. On ruina presque tous les moulins, et on détruisit bien de

maisons [105].

La campagne de 1743 terminée, les militaires français

tirèrent les conclusions de cette "Affaire de La Chanal".

Voici les réflexions de M. de Bourcet:

1. Les propositions qu’avait faites le roi de Sardaigne à

la cour de Madrid ne devaient point suspendre la marche du canon ni l’approvisionnement

des vivres; ces précautions n'ajoutaient ni ne diminuaient rien aux

articles dont on aurait pu convenir, et si elles avaient été

précises, on aurait eu encore le temps de prendre Exilles et de faire

repentir le roi de Sardaigne de son traité de Worms, puisque son pays

se serait trouvé ouvert par la campagne de 1744 et qu'on aurait pu

s'avancer sur Turin sans craindre le canon et la Brunette, trop éloignée

du penchant de la droite de la vallée de Suse pour en défendre

le débouché [107].

2. Quel succès pouvait-on espérer de la vallée

de Château-Dauphin en y débouchant au commencement d'octobre

et sans avoir une ressource de plus de quinze jours de subsistances ? Ne devait-on

pas, au contraire, craindre de s'y voir renfermer par les neiges; car si,

pendant que l'armée était devant le château de Pont,

il en était tombé trois ou quatre pieds, comment l'armée

combinée aurait-elle pu se retirer et de quoi aurait-elle vécu

? On ne peut penser à cette situation sans frémir, lorsqu'on

connaît le pays et le peu de moyens de vaincre les neiges lorsqu'il

fait du vent. Il y avait donc eu peu de réflexion dans la détermination

de s'avancer jusqu'au château de Pont à une époque si

reculée, et on serait bien tenté de penser que cette marche

s'est entreprise dans le seul objet d'engager les troupes de France à

un acte d'hostilité contre le roi de Sardaigne, afin de s'assurer

de leur concours dans les opérations de la campagne suivante ; et

effectivement le Roi, qui avait accordé avec beaucoup de peine les

quatorze bataillons, en donna quarante la campagne suivante, et quatre-vingts

dans la suite.[107]

3. [ Au sujet de la brigade d’Anjou] Si le général

espagnol, lorsqu’il fut désabusé de la prétendue retraite

des ennemis, avait fait partir de quart d’heure en quart d'heure quelques

exprès par le plus court chemin, son contre-ordre aurait pu arriver

à temps, et le maréchal de camp qui commandait cette cinquième

colonne aurait rejoint l’armée par le même chemin du col de

Valante et du vallon de Soustras par lequel il était arrivé

au pied du mont Viso et où il n'aurait eu rien à craindre;

au lieu que, par le défaut de prévoyance, on perdit à

cette fausse marche beaucoup de monde; et on pourrait ajouter ici qu’avant

de prendre la confiance sur la retraite des ennemis, on aurait dû s’en

assurer par quelque parti qui eut été reconnaître et au

moyen duquel on aurait su que cette prétendue retraite n'était

qu'une feinte et une ruse de guerre de leur part.

Cette campagne de 1743 fut un échec pour les armées

franco-espagnoles mais elle leur apporta une meilleure connaissance des montagnes

du Val Varaita et de leurs pièges et fut une

répétition générale pour ce qui se passa l'année

suivante.

Suite

Retour

|

|