Chapitre VI. Les

villes, en 1200 :

La forte croissance démographique

de la fin du XIIe siècle et la renaissance économique

avaient favorisé l'essor des villes, la création de

foires et marchés, la création de nouvelles agglomérations.

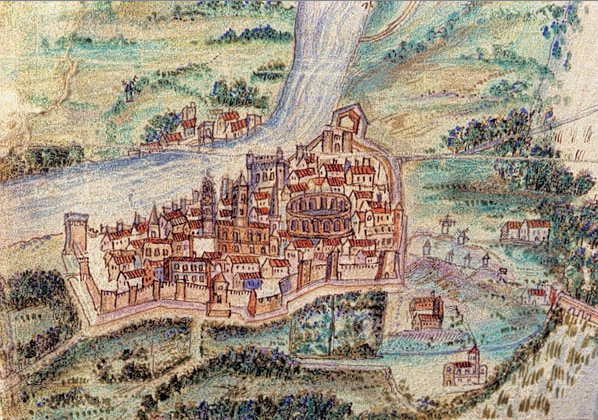

AVIGNON

La grande ville de la région

reste Avignon. La

construction d’un pont sur le Rhône, commencée en 1177

sous l'impulsion de Bénézet, dura huit années

Le pont

contribua encore à augmenter le flux de marchandises

passant par la ville.

Commerciale et cosmopolite, Avignon

est alors une des villes les plus riches, opulentes et peuplées

d'Europe et une des villes les plus puissantes du Midi. Protégée

par son enceinte, son pont assure sa renommée

et lui assure une source de revenu considérable.

Elle est en terre d'Empire,

indivis entre les comtes de Toulouse et ceux de Provence car ceux

de Forcalquier avaient abandonné leurs droits à

la communauté qui s'était érigée en

commune.

1. Sceau d'Avignon en 1220

On reconnait les quatre consuls, tête nue, et le gerfaut déployé.

Donation aux habitants d'Avignon, par Raymond, fils du comte de Toulouse,

de tous ses droits sur Caumont, Thor, les Jonquières, Touzon,

etc.

2. Sceau d'Avignon, en 1238

La ville crénelée, à trois tours; sur le

pont du Rhône, et le gerfaut déployé

Echange de terres sises à Avignon et dans l'île du Poulvier

ARLES

Arles sur la rive gauche du Rhône

et Trinquetaille en face sur la rive droite vivent du commerce fluvial

et de leur port.

La mer est plus proche d'Arles que de nos

jours

F. Mazel. La ville d'Arles

Arles

est le siège d'un archevêché. Forte de son glorieux

passé, La ville qui compte environ 5.000 habitants souhaite retrouver

son autonomie et a élu un podestat. Ce premier magistrat est chargé

de défendre les intérêts de la ville, contre la pression

féodale des seigneurs et des ecclésiastiques.

...............

...............

L'abbaye de Montmajour

Fondée au Xe siècle et construite sur un

rocher entouré de marais par des moines bénédictins,

l'abbaye avait étendu son influence sur Arles et la Provence et possédait

un cinquantaine de prieurés. Elle était souvent en conflit

avec la ville d'Arles au sujet des limites de son territoire, des marais

et des droits de pêche et de chasse.

.....

.....

MARSEILLE

A Marseille, en ce temps-là,

les vicomtes et les évêques se partagent la ville : les

droits sur la ville haute appartiennent aux évêques

alors que les vicomtes conservent le port et les commerces. L'abbaye

Saint Victor occupe la rive sud du port et connaît un grand

rayonnement culturel.

Une oligarchie de marchands essaie d'imposer

sa puissance pour administrer la ville. La lutte pour l'indépendance

de la commune est en cours. Les marchands ont tiré le vicomte

Roncelin de son abbaye de Saint -Victor et essaie de l'imposer

comme homme de paille à la tête de la ville

L'autorité seigneuriale s'exerce depuis deux châteaux : le

Château-Babon qui a perdu son importance et le Tholonée qui

cristallise les intérêts économiques de la cité

. Les fortifications, murs et tours,

entourent la ville et le port est protégé par une chaîne

commandée depuis la «tour de la chaîne» et par

un réseau de vigies, de «tours à signaux» qui surveillent

jour et nuit l'approche des bateaux.

La vicomté de Marseille (1209-1215)

Hugues

Fer, ancien viguier des vicomtes vient d’être excommunié

par le pape (1209) pour son entente avec Roncelin et la ville de Marseille

a été interdite. En 1210, les autorités marseillaises

sont toujours Roncelin et Hugues des Baux comme vicomtes, Hugues

Fer comme viguier de la ville et les consuls. Leurs envoyés sont

à Pise où ils déclarent en leurs noms, vouloir observer

fidèlement le traité de Paix entre les deux villes et

se défendre mutuellement contre leurs ennemis.

Il faut

aussi compter avec Giraud Adhémar, autre vicomte et avec le

prévôt de la Major, Pierre Bermond, quand ils permettent

l’établissement de cordiers dans une rue de la ville.

Les

consuls créent la confrérie du Saint-Esprit (1212) qui

est à l’origine de la commune de la Ville Basse.

Les vicomtes,

réunis au Tholonée de Marseille, règlent leurs

problèmes de copropriété, partageant par tirage

au sort, les terres et châteaux qu’ils possèdent en commun

hors de la ville (1212) :

• Le

sort donne à Hugues et à Barrale les châteaux

du Castellet, La Cadière, Ceireste, Seillons, un tiers d’Aubagne

et leurs dépendances en terres et en habitants.

• Roncelin

reçoit le deuxième tiers d’Aubagne, les châteaux

de Saint-Marcel, Roquefort, Jullans et Mazaugues.

• Giraud

Adhémar obtient le troisième tiers d’Aubagne et les

châteaux de Gardanne, Roquevaire, Gémenos, le Plan d’Aups.

Le 14 octobre de l’année suivante, avec son épouse Mabile,

ils promettent à Raymond des Baux de donner leur fille Eudiarde

en mariage à son fils Bertrand lorsqu’elle sera nubile. Sa dot

sera constituée des châteaux obtenus lors du partage précédent

sauf Aubagne. Mabile ajoute à cette dot l’héritage de

sa mère Laure, à savoir Saint-Julien, Artigues, Vinon,

Ginasservis, Manosque, Céreste, Rians, Pourcieux, Pourrières

et Rousset. Raymond des Baux donnera à son fils le château

de Meyrargues .

• Le

2 avril 1213, Alasacie de Marseille, fille de Hugues-Geoffroy de

Trets et son mari Raymond des Baux vendent leurs droits sur la vicomté

et le territoire de Marseille (le quart) à la commune représentée

par Hugues Fer, pour une somme de 80.000 sous de royaux coronats .

• Le

15 avril 1215, à Trinquetaille, Hugues et son épouse

Barrale vendent à perpétuité, à Hugues

Béroard, prévôt de la Major de Marseille, tous

les droits qu’ils ont sur le château Babon, pour le prix de cinq

milles sous de royaux coronats qu’ils déclarent avoir reçus.

• Ce

même jour, ils confirment à l’évêque de

Marseille et au prévôt de la Major l’accord signé

jadis par le grand-père de Barrale, Hugues-Geoffroi, son frère

Bertrand et leur neveu Hugues-Geoffroy le Sarde avec l’évêque

Pierre et déclarent en observer le contenu.

Les vicomtes,

s’étant disputés au sujet de leurs biens marseillais, décident

de faire la paix et de choisir des arbitres pour régler leurs

différends. Le 20 mai 1215, dans la maison du Temple, ils

signent un accord préparé par leurs arbitres, devant l’évêque

de Marseille, Reynier, et huit seigneurs provençaux, déclarant

se conformer à la sentence arbitrale qui donne à chacun

un tiers de Marseille, à l’exception du Tholonée. Il y a

là : Roncelin, Barrale et Hugues, et Mabile et Giraud Adhémar.

Ils se promettent de se défendre mutuellement et de ne pas aliéner

leur domaine au comte de Provence ou à d’autres, pendant 10 ans.

.

Roncelin,

dernier vicomte

de Marseille

|

Condamné par le pape, Roncelin se soumet

juste avant de mourir.

La ville entre

alors en conflit avec l'abbaye de Saint-Victor, alors que la

basse ville s'oppose à l'évêque (1216). La

ville est à nouveau interdite et ses habitants sont excommuniés

(1218), jusqu'à l'accord en 1220 avec l'évêque.

Hugues des Baux et l'abbé de St

Victor interviennent auprès du pape Honorius

III et obtiennent la levée de l'interdiction qui pèse

sur la ville.

La ville, par son syndic Pierre Bertrand

achète les droits des Baux sur la vicomté pour

40.000 sous de royaux coronats en 1224. Elle signer

un accord avec l'abbaye de Saint-Victor et rachète les

droits sur la vicomté qu'elle avait obtenus au moment de

la soumission de Roncelin.

La commune possèdera

20/24e des droits des vicomtes en 1224 et se proclamera indépendante

et "vicomtesse". Les comtes de Provence et ceux de Toulouse,

chacun voulant garder de bonnes relations avec Marseille,

reconnaitront ce titre.

L'achat des derniers droits

de Raymond des Baux par le podestat puis de ceux de

Giraud Adhémar aura lieu en 1226.

|

|

|

|