I. Jean Grabuset,

II. Thomas Grabuset, de Besançon, habite Beaucaire en 1457, puis Avignon avant 1483,peintre

x 21/8/1469 Guillemette Deleuze, fille de feu Guillaume, potier, et de Gillette Calveri

II. Denis Grabuset , peintre à Nîmes, c. 1470, puis à Mazan en 1491, +< 16/4/1506,

x Jeanne Deleuze, d'où trois fils dont :

III. Jean Grabuset , ° v 1494, en d'apprentissage chez Philippe Perrin, dit du Bourg, peintre et verrier d'Avignon ;

III. Étienne Grabuset, orfèvre

II. Philippe Grabuset + < 1470 à Pont-Saint-Esprit

On doit constater qu'il résulte de divers actes dressés par des notaires de Mazan (Vaucluse) qu'il y avait

dans cette petite ville, à la fin du XV siècle, une famille Grabuset qui occupait un rang honorable dans la bourgeoisie

et dont plusieurs membres faisaient partie du Parlement général de la commune.

(Minutes de Michel Calvini. Etude Morard à Mazan)

Le 22 janvier 1491, Denys Grabuset, peintre d'Avignon, résidant à Mazan, y acquit une terre.

L'acte fut passé dans la maison de noble Honoré Astoaud, seigneur de Mazan.

On est porté, d'après cela, à se demander si les Grabuset étaient allés d'Avignon à Mazan où ils

ont fait souche et subsisté jusqu'à la fin du XVIIe siècle, ou s'ils étaient venus de Mazan à Avignon.

Source : Mémoires de l'Académie de Nîmes.

Marie Grabuset x 10/3/1590 à Mormoiron, Antoine Marcellin fils d'Antoine

Témoins noble Jean d'Albert et noble Catherine de Thomasset ( CGV 222113)

Marie de Grabuset est témoin le 28/02/1591à Mormoiron au baptème de Jean Dedos, fils d'Haymon & d'Honorade de Cabanis (CGV: 220908)

Source : CGV

GRABUSET (Thomas), peintre et verrier, né à Auxonne, diocèse de Besançon, fils d'autre Thomas, peintre.

Source : Les primitifs français : peintres et peintres-verriers de la Provence occidentale. Tome 1

par L.-H. Labande,... - 1932

Connu par l'abbé Requin dès 1450, époque à laquelle il était peut-être

attaché à l'atelier de Guillaume et Aubry Dombet. Il habitait Beaucaire en 1457 (voir ci-après),

mais revint en Avignon et, le 18 mars 1463, prit à loyer l'atelier de feu Aubry

Dombet. Le 7 février 1471, il reconnut tenir de Gérard de Sade, sr d'Eyguières,

une maison rue du Puits-des-Bœufs (Pons 58, fol. 10). Le 29 février 1476, il assista

à la grande assemblée du conseil d'Avignon (BB, Délib. 1471-81, fol. 97). Il avait contracté

mariage, le 21 août 1469, avec Guillemette Deleuze, fille de feu Guillaume, potier, et de

Gillette Calveri (Ant., Ét. P. de Petra, H, fol. 3o8. R.). — Thomas avait un frère, Denis,

peintre à Nimes, à qui il passa procuration, le 10 décembre 1470, pour recueillir la succes-

sion de leur autre frère Philippe, également peintre, mort intestat au Pont-Saint-Esprit

(Ét. G. Morel F, fol. 127 ; Requin, Doc., p. 35).

Œuvres :

5 avril 1457. T. G. promit aux prieurs de la confrérie des SS. Crépin et Crépinien

de Tarascon, de peindre d'ici la fête de leur patron, un retable large de 10 pans, haut

de 9, dont le bois et l'assemblage seraient payés par eux, pour leur chapelle aux Cordeliers.

Au centre, image des 2 saints ; autour, 14 histoires plus petites. Champ, traverses et montants

d'or. Il peindrait en outre la clef de voûte et sur la paroi au-dessus de l'autel, le Christ en

croix entre la Vierge et S. Jean. Ce retable serait aussi fin que celui qui est à Uzès et avec

des personnages plus vivants. Prix, 40 fl. (Arnaud d'Agnel, Comptes, t. I, p. 217).

— 4 juillet 1465. Il promit à Arnaud de Montjoie de terminer le retable commencé par Aubry

Dombet (Br. J. Girard, fol. 289 vo; Requin, Doc., p. 19). C'était peut-être le retable de

S. Antoine de Padoue, commandé par le cardinal Pierre de Foix pour l'église des Cordeliers

de Valréas; Grabuset donna quittance des 60 fl. le 5 juin 1467 ( Br. J. Girard, fol. 275;

Requin, Doc., p. 20).

— 26 mars 1467. Marquet Lemaire, lapicide de Rodez, et T. G., peintre, promirent

aux exécuteurs testamentaires du même cardinal de faire sa pierre tombale,

longue de 12 et large de 6 pans, dans le chœur de l'église des Cordeliers d'Avignon,

selon le modèle présenté sur le papier : lettres de l'inscription, vache sous les pieds du

gisant, semis de petites vaches sur la chape et fleurs en laiton. Prix, 120 écus, dont quittances

ce jour-là et les 31 août, 18 novembre 1467, 17 février et 16 mai 1468 (Br. J. Girard, 1467,

fol. 173, 409 v°, 517 v° ; 1468, fol. 89, 221 vo; Requin, Doc., p. 66).

— 15 janvier 1470. Gaucher de Quiqueran lui commanda un retable pour sa chapelle aux Dominicains

d'Arles (E. Fassin, Le Musée, 1878-9, p. 261).

— 13 octobre 1474. T. G. promit à Jean Amouroux, chanoine de Saint-Pierre d'Avignon,

de lui faire un vitrail à la fenêtre du sud en la partie récemment construite de cette église,

avec le Christ en croix entre la Vierge et S. Jean, les anges portant les instruments de la Passion,

et au bas le blason du feu camérier Benerellis et la figure du donateur. Prix, 90 fl. (Requin, Doc., p. 67).

— 26 novembre 1474. « La dame de Quiqueran, veuve de M. de Castillon », lui commanda les vitraux à

placer à l'abside de la nouvelle église des Dominicains d'Arles (Le Musée, ibid.).

— 2 mars 1475. Il reconnut devoir au marchand Gabriel Luquin 32 fl. 1/2 pour achat de

verres blancs, rouges et d'autres couleurs. Il finit de payer le 10 novembre suivant

(Br. P. de Sanhis, substitut de F. Morin, fol. 42 va).

— 17 mars 1476. Entrée du cardinal J. de la Rovère à Avignon : T. G. employé à la décoration de l'échafaud

devant la maison du consul Th. Buzaffi (Labande, Av. au XVe s., p. 196, note 7).

— 16 juillet 1476. Mandat de 18 fl. à T. G. pour 670 panonceaux aux armes du pape, du légat et de l'Église,

à la seconde entrée du cardinal légat (Id., p. 226, note 4).

— 3 décembre 1477. Autre mandat de 4 fl., pour 2 panneaux neufs et 10 panneaux anciens réparés

aux vitraux de la maison de la ville (Pièces justif., 1477-8, n° 145).

— 14 décembre 1477. Attestation que le trésorier de la ville de Carpentras, en 1477, l'a payé

pour le vitrail posé par lui en l'église des Cordeliers de Monteux, commandé par le conseil le 29 avril

dernier (Arch. de Carpentras, BB 93, fol. 47).

— 9 juillet et 8 août 1478. Le roi René lui fit acheter, pour l'église de Saint-Jérôme près de Marseille,

un crucifix de bois « avecques la croix estouffé de painture » (Arnaud d'Agnel, nos 549 et 552).

— 25 août 1478. Il lui fit payer 9 fl. 6 gr., pour les vitraux de la chapelle de la galerie en son hôtel d'Avignon (Id., n° 89).

— 8 novembre 1478. C'est probablement à lui (« au vitrier d'Avignon ») qu'il fit donner à Tarascon 4 écus,

pour les vitraux de la chambre de son hôtel (Id., n° 182).

— 15 juin et 25 août 1481. Voir FROMENT (Nicolas).

GRABUSET (Denis), frère de Thomas.

Fixé à Nimes en décembre 1470.Il habitait Avignon en 1483;

en la rue du Puits-des-Bœufs, le 21 mars 1492 (Br. J. de Garet. R .). Le 23 août 1488,

il reprit les droits et actions contre Noël Pasteur, notaire de Pont-Saint-Esprit, qu'il avait eus

sans doute de la succession de son frère Philippe et qu'il avait cédés à un étudiant d'Avignon,

Pierre Costet (Pons 80, fol. 78). Le 22 janvier 1491, résidant (?) à Mazan, il acquit en

ce lieu une terre confrontant une vigne à lui (Bayle, Contrib., p. 10). Le 23 janvier 1492,

habitant Avignon, il acquit une vigne, dont il reconnut la directe 4 jours après (Br.

B. Geoffroy, fol. 19 ; Pons 403, fol. 238. R.). Il était décédé à la date du 16 avril 1506,

laissant une veuve, Jeanne Deleuze, et trois fils, dont l'un Jean , âgé de 12 ans, passa ce

jour-là contrat d'apprentissage chez Philippe Perrin, dit du Bourg, peintre et verrier

d'Avignon ; un autre, Étienne, fut orfèvre.

Œuvres : 21 juin 1483. Mandat des consuls d'Avignon : 20 fl. 8 s., pour la peinture

d'un modèle de lampe qui devait être placée devant l'image de la Vierge à Notre-Dame-

des-Doms, des armoiries de la ville sur les torches portées à la procession générale de

l'Ascension, et de la poutre soutenant lad. lampe (Pièces justif., 1482-3, n° 241 ; Dr Pansier,

Ann. d'Avignon, 1912, p. 117).

— 20 septembre 1484. Autre mandat à lui et à « Jaumet »,

son compagnon : peinture des grandes bannières du pape et de la ville et 2 bannières

pour les trompettes à la procession pour l'exaltation d'Innocent VIII (Pièces justif.,

1484-5, n° 128).

— 21 octobre 1495. Entrée du légat à Avignon, décoration : D. G. aida

Nicolas d'Ypres. Voir ce nom.

— 6-19 octobre 1498. Les consuls livrèrent « a Mre Denison,

lo pintre, que demore ou Pous dey Buous», des feuilles d'étain doré pour le décor de

l'entrée de César Borgia (Bayle, Mém. Acad. de Vaucl., 1888, p. 156).

Source : Les primitifs français : peintres et peintres-verriers de la Provence occidentale. Tome 1 / par L.-H. Labande,... - 1932

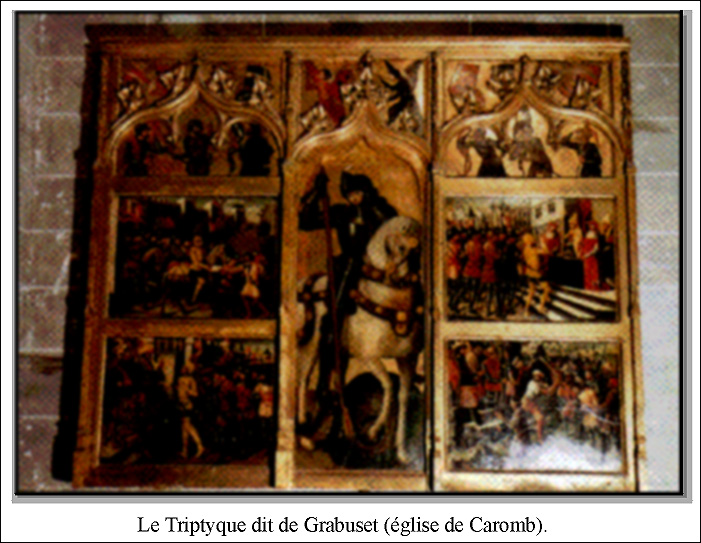

CAROMB. - MAIRIE (JADIS EN L'ÉGLISE PAROISSIALE).

Retable de Saint-Maurice, par Jean Rollier. 1532-1533.

Bois. — Haut., 2 m. ; larg., 2 m. 40.

Le panneau central (d'une larg. de 0 m. 5o), qui devait représenter S. Maurice, a disparu.

Peut-être y avait-il là un bas-relief ou une statue en ronde bosse peinte.

Quatre panneaux, encastrés dans la menuiserie, contiennent des « histoires » du saint,

inspirées de la Légende dorée. C'est :

1° En haut à droite, S. Maurice et ses compagnons de la Légion Thébaine qui se présentent

devant le pape Marcellin, assis sur son trône entre deux cardinaux et assisté d'un évêque, sur

une place de Rome. S. Maurice, en armure dorée, est à pied comme tous ses suivants, qui

portent des piques, des lances, des oriflammes chargées de croix d'or. Le pape les exhorte à se

laisser tuer plutôt que de manquer à la foi chrétienne ;

2" En haut, à gauche, S. Maurice en même armure et ses compagnons, tous à cheval, qui

sortent d'une ville fortifiée aux tours carrées coiffées de dômes ; ils rencontrent le messager à

pied, qui présente au chef de la Légion la missive de l'Empereur. La tunique du messager

a des crevés aux manches ;

3° En bas, à gauche, S. Maurice et ses compagnons à pied, mais toujours couverts de leurs

armes et portant lances, piques et oriflammes ; ils arrivent devant l'empereur Maximien, assis

à gauche sur un trône, coiffé d'un turban et portant la main de justice. A côté de lui, un de

ses ministres, également en turban et en collier, porte le sceptre. L'empereur commande aux

Légionnaires de sacrifier aux idoles. La scène se passe devant un palais ; remarquer le pilastre

dont le chapiteau supporte quatre figures nues en camaieu or ;

4° Au bas, à droite, Martyre de S. Maurice et de ses compagnons. Amenés tête nue et les

mains liées par des soldats, ils sont décapités, agenouillés, devant l'empereur ou plutôt le

représentant de l'empereur (il n'a plus la même figure), sur son trône élevé de quelques

degrés. Un soldat joue de la trompette au second plan.

La partie supérieure du retable comporte :

1° Au-dessus de l'arc en accolade où s'encastrait le panneau central, deux anges jouant de la trompette sur fond d'or ;

2° A gauche et à droite, sous l'arc en accolade redenté et fleuronné, trois chevaliers avec

des étendards rouges et bleus qui s'élèvent jusque dans les écoinçons au-dessus de l'arc.

Ce retable, horriblement encrassé, se trouvait primitivement sur le maître-autel de l'église

de Caromb, précisément dédié à S. Maurice. Il a été transporté à l'hôtel de ville dans une

espèce de galetas, où il est exposé à toutes les mutilations possibles.

M. Paul Achard (Annuaire. de Vaucluse, année 1865, p. 256), en indiquant une

quittance d'acompte payé le 12 décembre 1532, a permis de connaître le nom de l'auteur. La

menuiserie avait été l'œuvre de François Ribail, de Caromb; l'or avait été acheté chez Jean

Gérenton, à Carpentras.