à Carpentras, à

Avignon, Caderousse, Velleron, Cavaillon-

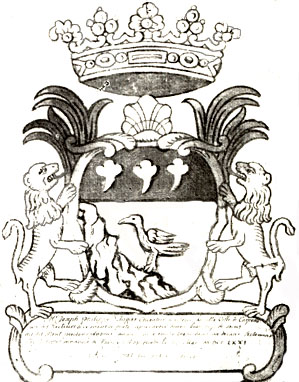

D'azur, au geai d'or perché sur une montagne du même.

PIT I-87

- SUPPORT : Deux

lions.

- DEVISE

: Volenti nihil difficile

- D'azur à trois croissants d'argent posées 2

et 1.

- Ecartelé : 1) d'azur à trois croissants d'argent

posées 2 et 1 ; 2) de gueules au vaisseau d'or;

3) de gueules au dextrochère armé d'or mouvant du

flanc senestre et tenant une épée haute d'argent;

4) d'azur à trois croissants d'or posés

2 et 1 accompagné d'un quintefeuille du même en

abîme

Généalogie :

Généalogie :

Page 1a : les origines

Page 1b : à Carpentras, Avignon

Les Augier étaient de grands seigneurs ayant

des propriétés sur les bords du Rhône, dans le

voisinage d'Avignon, même avant le XIIe siècle.

PIT

Au XIIe siècle, les titres montrent qu'ils

étaient seigneurs près d'Avignon, ayant des droits

sur un port ( Portus Augeriorum , port des

Augiers)

sur un autre port à l'embouchure de

la Sorgue.

Preuves suivies depuis le commencement

du XVIe siècle à Carpentras.

La seule branche subsistante est passée à Avignon

en 1650.

D'azur à l'aigle d'argent gravissant

un mont du même, mouvant du flanc dextre et de la

pointe ; au chef de gueules chargé de 3 trèfles

d'argent.

DON

Complément

:

AUGIER (Victor), né à Orange le 26 juillet 1792,

avocat d'abord à Valence, ensuite près la cour royale

de Paris, et ensuite avocat aux conseils du roi

et à la cour de cassation, correspondant de la

société philotechnique de Paris et de l'académie

de Vaucluse, a publié :

- 1° Encyclopédie des juges de paix, ou Traités

par ordre alphabétique sur toutes les matières qui

entrent dans leurs attributions. 5 vol. in-8°,

Paris, ouvrage à la rédaction duquel ont

concouru les premiers jurisconsultes de notre siècle.

- 2° Journal de la magistrature et du barreau,

ou doctrines de la cour de cassation et des autres cours du royaume,

comparées entr'elles et

avec l'opinion des jurisconsultes les plus célèbres,

par une société d'avocats sous la direction de M. V.

Augier. Paris, in-8°.

( Ce journal, qui continue toujours de paraître,

est publié par livraisons, au nombre de 12 par an formant

un seul volume, et dont la première est datée du 1er

novembre 1832).

- 3° Le juge de paix, journal de jurisprudence

civile et de police, ( un vol. in-8° par an ) publié depuis

1831.

- 4° Une vingtaine de mémoires imprimés,

sur des questions de droit.

- 5° Le beau-père et le gendre, 2 vol. in-12,

Barba, éditeur; M. V. Augier en a fait les vers, et son beau-père

(Pigault-Lebrun) la prose.

- 6° Voyage dans le midi de la France (par Pigault-Lebrun

et M. V. Augier), un vol. in-8°. Barba éditeur.

- On trouve dans l'Almanach de l'arr. d'Orange pour

1810 (pag. 293-306) une lettre sur cette ville, par Augier fils à

son ami B...de Nismes.

Sources :

- Pithon-Curt, t. 1, pag. 182 et t. 4, p. 216-219.

- Hist. du Languedoc, t. 3, p. 605 des notes, et p. 576,

591 et 594 des preuves.

- Giberti, Op. cit. t. 1, ch. 4 et ibid. ch. X, art.

1, p. 1081 et 1082.

- Mistarlet, p. 92-100

- Barjavel

AUGIER

de Cavaillon

Augier Augier etait damoiseau

de Cavaillon en 1365. Il épousa Isoarde Cabassole, fille de

Philippe qui fut syndic d’Avignon dans les années 1370. En 1379, il

occupa la charge de viguier de Cavaillon.

Plusieurs années après, on le retrouve écuyer du cardinal

Pedro de Luna. Quand ce dernier accéda au pontificat sous le nom de

Benoît XIII, Augier Augier rejoignit tout logiquement le corps de ses

écuyers d’honneur.

Le souverain pontife, lui confia la forteresse d’Oppède pendant trois

ans, entre juin 1395 et juin 1398.

Il s’empara des Taillades en son nom dans les premiers jours de décembre

1398.

En mai 1399, Augier dut recevoir une amnistie comme les autres partisans

de Benoît XIII.

Avec le retour du pape au pouvoir, la carrière d’Augier fut relancée.

Il fut nommé viguier de Cavaillon au début de l’année

1404

Il accompagna Benoît XIII de Marseille à Gênes.

Il revint ensuite à Cavaillon et resta viguier jusqu’en 1410129.

À sa mort en 1414, il laissait deux fils, Guillaume, un chanoine de

Cavaillon, et Pierre, le cadet, qui partit un temps étudier à

Bologne.

Source : Les nobles de Cavaillon

(XIIIe‑début XVe siècle)- Germain Butaud

Généalogie :